Percorso tra arte e natura

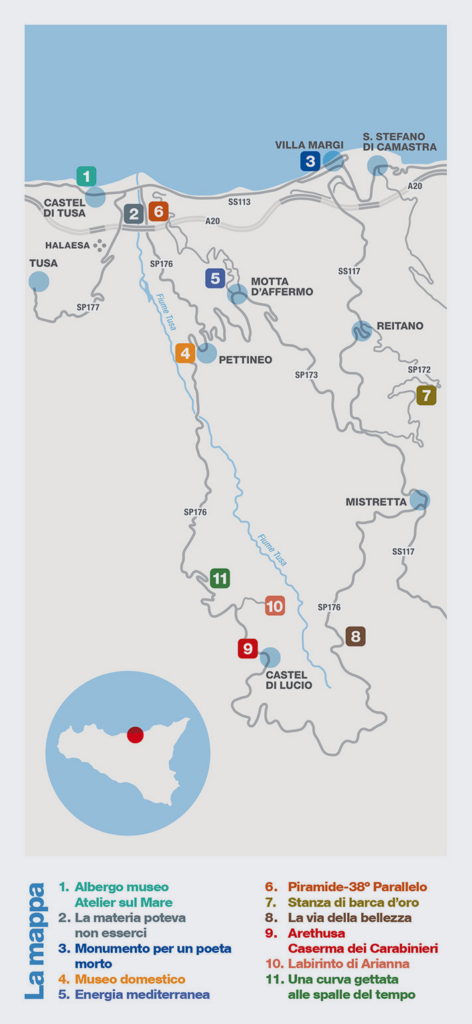

La Fiumara d’Arte è un grande museo a cielo aperto, nato in Sicilia lungo il corso della fiumara di Tusa, nella provincia di Messina. Ideato e promosso dall’imprenditore e mecenate Antonio Presti negli anni Ottanta, questo progetto artistico unico nel suo genere si propone di creare un dialogo tra arte contemporanea, natura e territorio, con opere monumentali inserite armoniosamente nel paesaggio naturale.

La Fiumara d’Arte rappresenta un percorso di bellezza e riflessione che sfida il tempo e invita a un viaggio fisico e spirituale ma è anche un modo fantastico di passare una giornata fuori porta alla scoperta delle sue fantastiche opere

Le opere della Fiumara d’Arte sono grandi sculture realizzate da artisti contemporanei, sia italiani sia internazionali. Queste installazioni, inoltre, si trovano lungo un percorso immerso nella natura incontaminata della Sicilia.

Ogni scultura racconta una storia diversa e, per questo motivo, gli artisti utilizzano materiali differenti, come ad esempio cemento, acciaio, ceramica e pietra. Di conseguenza, ogni opera esprime significati simbolici unici e profondi.

In aggiunta, le opere sono collocate in punti panoramici strategici. Così facendo, invitano i visitatori non soltanto a osservarle, ma soprattutto a vivere un’esperienza unica e riflettere su temi universali come la vita, la morte, la memoria e l’infinito.

-

- 1. Atelier sul Mare è un albergo d’arte in via Cesare Battisti, 4 a Castel di Tusa la frazione marittima di Tusa. Al di là della possibilità di soggiornare nelle stanze d’arte riprodotte con cura e grande creatività da diversi artisti, è possibile visitare la hall e verificare la possibilità di una visita della struttura. Il personale è anche pronto a fornire delle indicazioni in merito a questo itinerario.

-

- 2. La materia poteva non esserci di Pietro Consagra è una grande scultura frontale a due elementi, paralleli in bianco e nero. E’ alta 18 metri ed è stata realizzata in cemento armato. Quando venne realizzata all’interno della fiumara di Tusa i viadotti dell’autostrada non erano ancora presenti. Oggi questo sfondo ha un enorme impatto e fa da contrasto.

-

- 3. Monumento per un poeta morto o La finestra sul mare di Tano Festa è una cornice azzurra decorata a nuvole di 18 metri che guarda sul mare. Un modo per incorniciare il paesaggio e ricordare nel contempo il fratello poeta dell’artista. Al di là dei significati quest’opera è di grande impatto visivo ed estetico.

-

- 4. Museo domestico proprio come suggerisce il titolo, le opere sono custodite a casa di persone, cittadini di Pettineo a cui bisogna suonare e chiedere di vedere il museo domestico.

-

- 5. Energia mediterranea di Antonio Di Palma è una lastra di cemento blu che come un’onda si frappone tra le onde del mare e i monti, testimonianza dell’energia mediterranea di questi luoghi.

-

- 6.

-

- Piramide al 38º parallelo questa opera di Mauro Staccioli è una tra le più affascinanti e misteriose. Si tratta di una piramide in acciaio posta su un’altura che domina su buona parte della costa e per questa ragione è visibile anche da lontano. Essa è posta in corrispondenza esatta del 38° parallelo ed assume in sé tutta una serie di significati legati alla sua collocazione. La piramide infatti è il luogo in cui si svolge ogni anno in corrispondenza del solstizio d’estate, a giugno, il cosiddetto “rito della luce”. La piramide viene aperta e resa accessibile al suo interno e attorno si compie la festa con balli, canti e musiche sino al tramonto. Un evento di grande suggestione e bellezza.

-

- 7. Stanza di barca d’oro quest’opera concettuale del giapponese Hidetoshi Nagasawa in realtà non è accessibile perché è stata concepita come una stanza scavata sul greto del torrente Romei e rimanere sigillata per 100 anni. Tuttavia raggiungere questo luogo consente di penetrare in una parte selvaggia e ricca di natura.

-

- 8. La via della bellezza o Il muro della vita un semplice muro, uno dei tanti che chiude e copre parti del nostro territorio viene trasformato in qualcosa che spande bellezza. L’opera curata a più mani vuole essere un messaggio di speranza per i posteri.

-

- 9. Arethusa di Piero Dorazio e Graziano Marini è la trasformazione di una grigia ed anonima caserma dei Carabinieri in un edificio colorato e allegro. Un modo per riscattare il colore rispetto all’uniformità di troppi edifici siciliani.

-

- 10. Labirinto di Arianna di Italo Lanfredini è un’opera archetipale, un labirinto circolare e una porta di accesso ad arco che potrebbe anche far pensare all’utero materno. Il passaggio ci riporta ad un percorso interiore, ad un viaggio dentro se stessi per riscoprire l’essenza del proprio io.

-

- 11. Una curva gettata alle spalle del tempo Quest’opera di Paolo Schiavocampo è posta proprio in una curva a gomito e ne traccia lo spazio. La parte centrale dell’opera riproduce il movimento della strada in senso verticale. Ma oltre al tempo è il movimento della superficie ad essere importante, come una sorta di vela mossa dalla brezza marina.

Castel di Lucio

Castel di Lucio è un piccolo borgo in provincia di Messina di 1254 abitanti. Collocato sui monti Nebrodi a circa 750 metri di altitudine, è a 22 chilometri dalla costa tirrenica. Il suo territorio segna parte del confine tra la provincia di Messina e le province di Palermo e di Enna.

Il borgo è formato da tante piccole case su cui spicca al centro la Chiesa Madre e il suo monumentale Campanile, mentre ad una estremità sono posti i ruderi del Castelluzzo e nell’altra si staglia il Convento dei Frati Francescani. Alle spalle del centro abitato, Monte Sambuchetti (1558 m.).

All’interno del Borgo sono disseminate tante piccole Chiese che custodiscono un prezioso patrimonio artistico, mentre portali in pietra e decorazioni impreziosiscono le case e le viuzze strette che offrono al visitatore squarci e angoli di incantevole pregio.

Insieme alla tradizione agricola e zootecnica, è ancora viva tra le tradizioni artigiane l’arte della tessitura, così come ancora praticate l’arte di incidere la pietra per farne portali e fontane e la forgia del ferro.

Non è escluso che nell’area ove oggi sorge il centro abitato vi fossero preesistenti insediamenti di età greco-romana, legati alla vicina città di Halaesa. Tuttavia l’esistenza di Castelluzzo, così veniva chiamato il borgo almeno fino al 1862, data in cui venne adottata l’attuale denominazione, è databile con certezza mediante documenti scritti a partire dal 1271, anno in cui le terre di Castelluzzo vennero aggregate alla Contea di Geraci concessa dal Re Carlo d’Angiò a Jean de Monfort.

Nel settembre 1282, durante la rivolta dei siciliani contro il dominio francese dell’isola, chiamata guerra dei Vespri Siciliani, che porterà Pietro III D’Aragona sul trono del Regno di Sicilia, viene attestato, da documenti conservati presso l’Archivio Storico Siciliano, che il sovrano aragonese chiedeva all’Universitas di Castelluzzo e al suo Baiulo di inviare arcieri ed uomini armati a sostegno delle sue truppe. Ciò conferma che Castelluzzo era una comunità ben strutturata sotto il profilo giuridico-amministrativo.

Nel 1258 la Contea di Geraci passa alla famiglia Ventimiglia e con essa il Castelluzzo posto lungo il confine orientale della vasta area di dominio tra le Madonie e i Nebrodi. Nel 1308 Castelluzzo è aggregato alla Diocesi di Cefalù e vi resterà sino al 1844, anno in cui verrà aggregato alla Diocesi di Patti. Il dominio della famiglia Ventimiglia sul borgo si estende sino al XVI secolo. Poi la baronia viene concessa agli Anzalone, ai Larcan, a Giovanbattista Cuvello, ai Timpanaro e, infine, agli Agraz. In data 12 giugno 1726 il Re Carlo VI concede a Francesco Agraz il titolo di Duca del Castelluzzo.

S.Stefano di Camastra

Affacciato direttamente sul mare della provincia di Messina, incastonato in un territorio che si sviluppa in parte lungo la costa e in parte ai piedi dei monti Nebrodi, il grazioso comune di Santo Stefano di Camastra, conosciuto anche come Città delle Ceramiche, si sviluppa su un’altura. Da qui è possibile ammirare i bei panorami circostanti, dotati di incredibili bellezze naturali.

L’attrazione principale di Santo Stefano di Camastra è, senza alcun dubbio, la sua produzione di ceramiche, che potete ammirare sia negli edifici storici, come nella Chiesa Madre di San Nicola, che lungo le strade della città, come sul meraviglioso Viale delle Palme, e nelle botteghe, dove acquistare piatti, vasi, teste di moro, pigne, maioliche, giare, bummuli e una lista infinita di altri oggetti. All’interno di Palazzo Trabia, uno dei palazzi nobiliari più importanti del territorio, ha sede il Museo Civico della Ceramica, un vero e proprio tempio delle tradizioni di Santo Stefano di Camastra, dove potrete ripercorrere tutta la storia di questa tradizione artigianale.

Tracce di antiche fornaci e varie testimonianze d’archivio hanno fatto presupporre l’esistenza di un’attività ceramica a Santo Stefano di Camastra (Messina) sin dall’epoca araba. I primi ritrovamenti ceramici risalgono alla scoperta del vecchio cimitero comunale (1878-1880). Il cimitero vecchio rappresenta l’espressione più genuina della creatività degli artigiani stefanesi. I manti ceramici ritrovati sulle tombe costituiscono il più vasto campionario di produzione maiolica pavimentale. La ricostruzione della città, avvenuta nel 1682, diede un forte impulso alla produzione dei laterizi (tegole e mattoni), la quale trasse vantaggio dallo spostamento del centro abitato più a valle, dove esistono cave di argilla più pregiate. Nel XVIII secolo, quando il cotto comincia ad essere smaltato, l‘arte fittile stefanese subisce un grande salto di qualità, potendo così competere con quelle di Caltagirone, Palermo, Trapani e Napoli: il merito è soprattutto dei mattoni stampati, ottenuti pressando in cassette di legno l’argilla che, asciugando, si riduce alla tradizionale misura di 20 centimetri per lato. Le ambrogette, essiccate, trascorrono venti ore nei forni abbondantemente alimentati con fascine di legna: un cottura assai più lunga del consueto; il raffreddamento richiede due giorni pieni.Mistretta

Mistretta è sicuramente una delle più belle cittadine del Parco poiché ha conservato il centro storico in ottimo stato: palazzi gentilizi, chiese, fontane, balconi e archi.

Secondo alcuni Mistretta sarebbe stata fondata dai Sicani, secondo altri dai Fenici che l’avrebbero chiamata Am Ashtar, colonizzata dai Greci e occupata dai Romani.

La parte più antica e di maggior pregio dell’abitato è raccolte intorno alla Chiesa Madre. Ogni chiesa di Mistretta è degna di nota e merita una attenzione particolare: la chiesa di San Sebastiano, quella di San Giovanni, quella di santa Caterina, conservano opere d’arte e dipinti rinascimentali.

Mistretta sorge su un crinale di un rilievo a circa 925 metri di altezza ed è dominata da una rocca detta “Castello”. Probabilmente di origine fenicia, come fa pensare l’antico nome della cittadina Matastra (città di Astarte), Mistretta venne menzionata dallo stesso Cicerone e godette, in epoca romana, di tutti i privilegi municipali. In epoca normanna Ruggero la diede in feudo al Monastero di SS.Trinità di Mileto calabro e Guglielmo il Malo la concesse, a sua volta, a Matteo Bonello nel 1160. Sotto l’impero di Federico II di Svevia, Mistretta ebbe il titolo di città imperiale ed assunse notevole importanza. Durante l’epoca spagnola vi fiorirono le lettere e le arti e il re Alfonso le diede la qualifica di città demaniale. Venduta nel 1632 a Gregori Castelli, conte di Gagliano, Mistretta venne riscattata l’anno seguente dagli abitanti. Sotto il dominio borbonico iniziò la lenta ma progressiva ripresa in tutti i campi, dalle attività commerciali ed industriali alla pastorizia e all’agricoltura.

Ancora oggi l’agricoltura (uva, ulivi, agrumi) e l’allevamento di ovini e bovini rappresentano le attività prevalenti mentre, l’artigianato è presente in piccole botteghe dove si eseguono ancora lavori in ferro battuto, in legno e in vimini. Esiste inoltre anche la lavorazione artigianale della ceramica e del marmo. Una importante fonte di reddito potrebbe essere rappresentata dal turismo al cui decollo l’immenso patrimonio storico-artistico, la suggestiva bellezza del paesaggio boschivo nonché il richiamo offerto dalle numerose feste folcloristiche (la “Calivaccata”, la festa dei Giganti etc.) contribuiscono notevolmente.